北京时间16日凌晨,英国《自然材料》期刊在线发表了西安交通大学电信学部徐卓、李飞教授课题组最新学术成果《用于能量存储的织构多层陶瓷电容器》。

据徐卓教授介绍,陶瓷电容器作为一种重要的储能电子元件,具有放电功率高、温度稳定性好和循环寿命长等优点,在先进电子和电力系统中起着至关重要的作用,特别是在脉冲功率技术领域有着不可替代的应用。当前,电子器件正向小型化、轻型化方向发展,这也对陶瓷电容器的储能密度提出了更高的要求。该成果可广泛应用在基于电卡效应的固态制冷陶瓷等电子功能陶瓷领域,提高其在强场条件下工作的稳定性和可靠性。

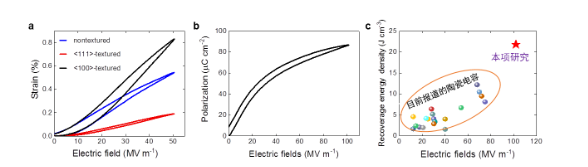

近年来,西安交大电信学部科研团队基于钙钛矿晶体电致伸缩效应的各向异性特点,有针对性提出“通过控制晶粒取向来降低陶瓷电容器在强场下所产生的应变和应力,避免微裂纹和拉伸应力所导致的陶瓷击穿,提高其击穿电场强度和储能密度”设计思路,通过近两年时间的技术攻关,首次合成了<111>取向的钛酸锶模板(图 1);进而,利用流延-模板法成功制备了织构度达91%的高质量<111>取向钛酸锶铋钠(NBT-SBT)多层织构陶瓷电容器(图 2),大幅降低了陶瓷在强场下的电致应变,提高了击穿电场(100 MV m-1),获得了高达21.5 J cm-3的储能密度,这是目前已知陶瓷电容器的最高值(图 3)。

图 1 a, Ba6Ti17O40前躯体的电子显微镜照片;b, <111>取向钛酸锶模板的电子显微镜照片。

图 2 a, <111>取向钛酸锶铋钠(NBT-SBT)多层织构陶瓷电容器照片;b, <111>取向NBT-SBT多层织构陶瓷横截面的电子显微照片;c, 放大后的电子显微照片;d, <111>取向NBT-SBT陶瓷的晶粒取向分布图。

图 3 a, NBT-SBT多层陶瓷应变与电场的关系;b, <111>取向多层陶瓷极化强度与电场的关系;c, <111>织构陶瓷的储能密度与其他陶瓷材料的对比。